0 mm Niederschlag

In Beet 1, ganz unten Lauchzwiebeln Elody gesät.

Beet 1 ist fertig vorbereitet, mit Beet 2 begonnen.

0 mm Niederschlag

In Beet 1, ganz unten Lauchzwiebeln Elody gesät.

Beet 1 ist fertig vorbereitet, mit Beet 2 begonnen.

0 mm

In Beet 1 weitere Reihen freigemacht.

Mediterrane Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch gegossen.

Vogeltränke (eigentlich eher für Insekten) in’s Beet gestellt.

0 mm Niederschlag

In Beet 1 weitere Reihen freigemacht.

In Beet 1 sollen nun 3 statt 2 Zuccini gesetzt werden. Für Zuccini (auch Gurken, Melonen, Tomaten) wird ein Loch gebuddelt, in das ein Gemisch aus Kompost, Dünger und Substrat aus den Eimern und Blumenkästen des Vorjahres gefüllt wird – der Boden im Garten ist nun mal recht kompakt und die Pflanzen tun sich schwer damit. Deshalb werden ihre Pflanzplätze vorbereitet. Es dauert noch ein wenig, bis sie hineingesetzt werden – bis dahin werden sich die Regenwürmer und die anderen Bodenviecher hineingebuddelt haben. Weil nun die Pflanzen anders angeordnet werden, gibt es neue Löcher (und eines mehr), in die das Zeug aus den beiden bereits vorhandenen Löcher untergebracht wird. Nun ja, es ist länger beschrieben als gemacht.

In Beet 1 weitere Reihen vom unerwünschten Grünzeug befreit und gelockert.

Im Wilden Hang wucherndes Zeug gerupft.

Die mediterranen Kräuter am Haus von anderem Grünzeug befreit.

Zwiebeln und Knoblauch gegossen.

0 mm Niederschlag

Zwiebeln und Knoblauch gegossen, auch die Schnittlauchhecke am Weg.

Unkraut aus dem Sandarium entfernt

Grünzeug auf den Wegen gemäht.

Beet 3 Reihe 1 freigemacht.

0 mm Niederschlag

Weiteren ungezogenen Bewuchs aus dem Wilden Hang geholt.

Zwiebeln und Knoblauch gegossen.

Beet 1 endlich unkrautfrei.

Die Reihen für die Reihenmischkultur werden sysematisch bestellt: passende Arten nebeneinander, von Jahr zu Jahr in den Reihen abwechselnde Arten, manche Reihen werden im Jahr mehrfach belegt usw. – die Reihen selbst werden in jedem Jahr um 12,5 cm versetzt. Die Reihen werden mit Leinen markiert und die wurden jetzt neu ausgemessen.

Soweit zweckmäßig, gegossen.

Mehrere Reihen in Beet 1 gelockert.

0 mm Niederschlag

Zwiebel-/Knoblauchnut an der Ostseite mit Zwiebeln und Knoblauch versorgt.

Rosen und Wein geschnitten.

Drähte und Schnüre (Rankhilfe) am Weg zur Laube neu angebunden.

Den Wilden Hang von unzogenen Bewuchs befreit.

0 mm Niederschlag

Ausgleichschlauch zwischen den Regentonnen verlegt.

Rosenkohl ausgemacht.

Noch eine Zwiebel-/Knoblauchnut auf der Ostseite angelegt (es waren noch Zwiebeln und Knoblauch übrig).

1,5 mm Niederschlag

Gleich wieder gegangen: zu kalt.

9 mm Niederschlag

In der langen Nut Zwiebeln gesteckt, 4 verschiedene Sorten aus dem Baumarkt … mal seh’n, ob das ‚was wird.

0 mm Niederschlag

Zwiebelnut fertiggetstellt

Einmal gegossen.

Die Wasserleitungen in der Kleingartenanlage sind nicht frostsicher. Deshalb werden sie im Herbst entleert und die Wasseruhren werden ausgebaut. Nun wurden sie wieder eingebaut.

Gegossen: Bäume, Sträcuher, Rosen, Wein, Zwiebeln, Knoblauch, Erdbeeren, gelockerte Reihen, mediterrane Kräuter.

In Beet 1 in zwei Reihen Gras entfernt und das Jäegut auf Beet 3 gemulcht.

Heute wurde der Regenmesser wieder aufgestellt. Die letzten Tage war es trocken, hoffentlich gibt es bald Niederschlag: Die Erde wird recht hart.

Das Netz über dem Ding verhindert, dass Tierchen hinein geraten und sich dann nicht mehr befreien können.

Beet 3, 1,25 m: rote Steckzwiebeln (Karmen)

Beet 3, 2,75 m Stuttgarter Riesen

in Beet 4, 50 cm Steckzwiebeln (Sturon, weiß) gesetzt.

Beet 4, Möhrenreihe mit Substrat-Erde-Gemisch gefüllt

Beet 3, Zwiebelreihen nachgemessen

Zwiebelreihen gelockert für das spätere Zwiebelstecken

Steckzwiebelvorräte sortiert (faule/schimmelige irgendwo im Garten gesteckt)

… foirtgesetzt von gestern: Weitere Nuten vorbereitet in

Der Boden im Kleingarten ist recht kompakt und steinig. Tiefwurzelndes Gemüse (Möhren, Rettich, Porree, Pastinak) tut sich – erst recht, wenn es trocken ist – sehr schwer. Deshalb werden die Reihen für diese Arten vorbereitet: Mit dem Ampferstecher wird eine Nut gezogen und diese wird gefüllt mit einem Gemisch aus dem Substrat aus den vorjährigen Blumenkästen, Kompost und Erde gefüllt. Die ausgehobenen Erde wird zur Seite gelegt für das Auffüllen von unerwünschten Dellen.

Im Beet 2 auf 2 m von Norden wurde die Nut für Porree angelegt.

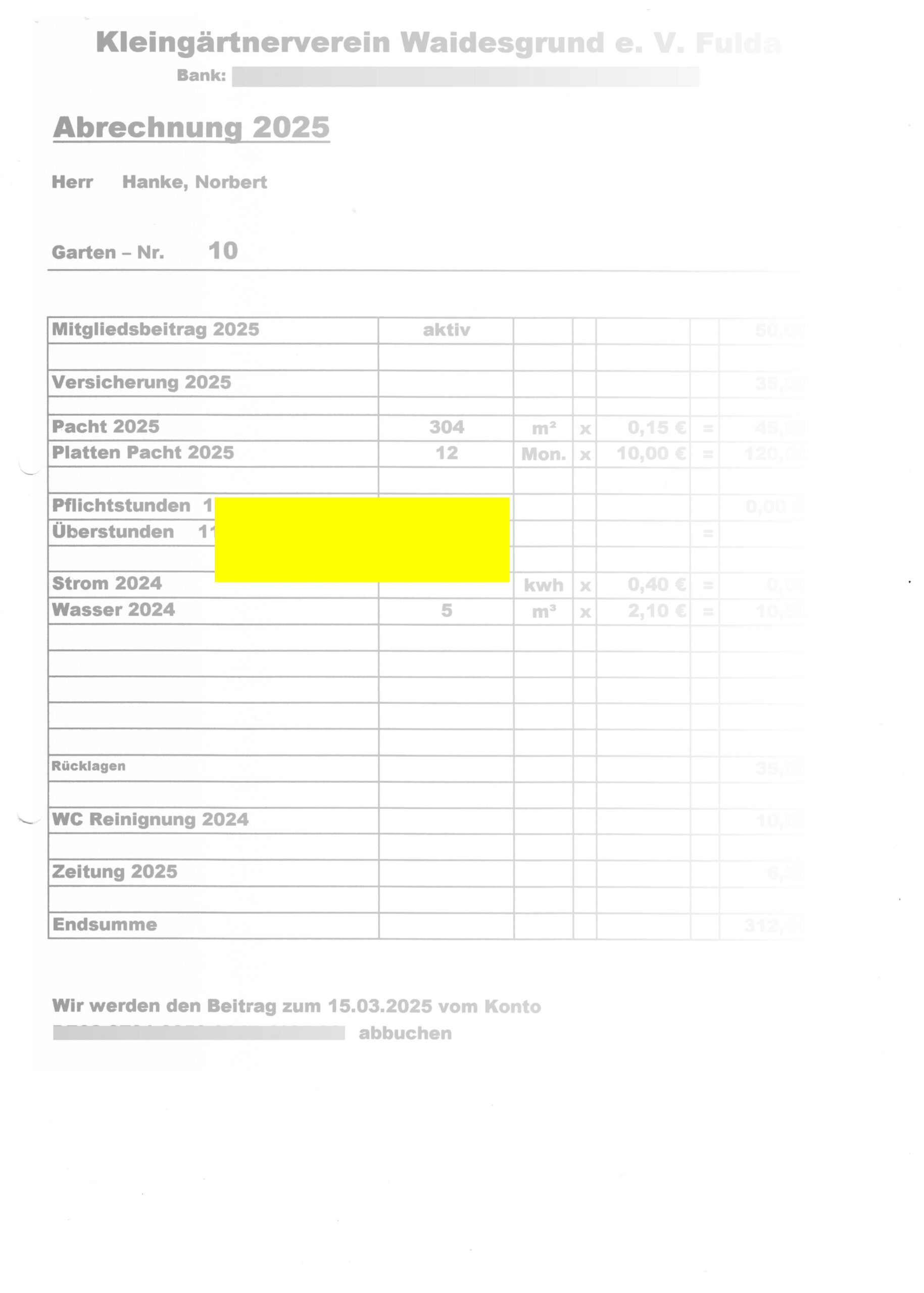

Im März jeden Jahres erstellt der Kleingartenverein eine Abrechnung über die Verbräuche des vergangenen Jahres und die Beiträge des laufenden Jahres.

Im Einzelnen ist das der Mitgliedsbeitrag für den Verein (50 €), Beitrag zur Versicherung (35 €), die Pacht für die Parzelle (46 €) und die Pacht für die Bodenplatte (120 €). Bei der Neuanlage des Kleingartengeländes wurden alle Parzellen auf Kosten des Vereines mit einem Fundament für die Gartenlaube ausgestattet und die wird zusammen mit der Parzelle verpachtet.

Es gib die in Kleingartenvereinen üblichen Gemeinschaftsstunden. Wenn sie nicht erbracht werden, ist eine Geldleistung zu erbringen. Ich hab bereits ‚Überstunden‘ und es ist nichts zu bezahlen.

Der Verbrauch an Strom lag in 2024 im winzigen Nachkommastellenbereich: Wir haben fast keine elektrischen Geräte im Garten. Angefallen waren nur ein paar Minuten für den Rasenmäher, mit dem ich wucherndes Grünzeug auf den Wegen gekürzt habe.

In 2024 haben wir 5 m³ Wasser verbraucht; in 2023 waren es 10 m³ und in 2022 18 m³, Wir sammeln das Wasser vom Dach der Gartenlaube. Das und das Wasser aus der Leitung nutzen wir nur für’s Gießen.

Auf der Rechnung stehen noch 35 € für ‚Rücklagen‘, die Umlage für die Reinigung des WC im Vereinsheim und 5,15 € für die Zeitung des Landesverbandes.

Rosenkohl geerntet (nicht alles, es ist noch etwas d’ran).

Die ‚Zwiebelnut‘ weitergezorgen. Der Boden ist halt fies und die Quecken nerven.

Das Stangenbohnenbeet ist fertiggestellt.

Am Rand der Beete nach Norden sollen in einer schmalen Reihe Zwiebeln stehen. Es ist ungewiss, ob das denn nun wirklich klappen kann: Da ist halt bislang unbestellte Wiese und der Boden ist nicht sonderlich dolle. Aber vielleicht sieht es gut aus. Mal seh’n. Für das Stecken der Zwiebeln wird eine Nut gestochen, ca. 15 m lang.

Das Stangenbohnenbeet weiter vorbereitet.

Bäume, Sträucher, Rosen mit altem Universaldünger versorgt

Auf dem Balkon stehen bei uns Eimer (in denen vor allem Tomaten gedeihen) und Blumenkästen. Darin verwendet wir die odentliche ‚Blumenerde‘ aus dem Baumarkt. Im Herbst landet dieses Substrat so wie es ist, im Garten, um im kommenden Jahr zur Auflockerung des Bodens sowie zur ‚Verdünnung‘ des Kompostes Verwnedung zu finden. Jetzt wurden die Substratklumpen von Wurzeln und unerwünschtem Grünzeug befreit.

Vorbereitung des Beetes für Stangengohnen begonnen. Die Bohnen sollen nun an zwei Netzen hintereinander wachsen – im vergangenen Jahr waren die Netze Zelt-artig schräg gegeneinander gestellt (das war letztlich unhandlich).

Bewuchs vom Kompost entfernt.

Es gibt in unserem Garten drei Komposthaufen. Meist wird einer davon zum Sammeln neuen Materials genutzt, die beiden anderen werden in Ruhe gelassen zur eigentlichen Kompostierung. Wir können nur Kaltkompostierung nutzen, weil für eine Heißrotte im Garten nicht ausreichend Material anfällt. Das mag in einigen Jahren anders sein.

Im Herbst gibt es mit der Ernte recht viel Kompostierbares und die zwei Haufen sind dann gut gefüllt. Sie werden im Frühjahr zum ‚Ernten‘ des Kompostes umgesetzt. Beim Umsetzen wird das Material gesiebt. Alles, was noch nicht in den Beeten verwendet werden kann, kommt geschichtet mit dem zwischenzeitlich gesammelten Zeug wieder auf einen Haufen.

Im letzten Herbst waren die Haufen reichlich gefüllt. Ich habe sie erstmals mit einem Wollvlies abgedeckt.

Die beiden Haufen sind ähnlich stark zusammengesunken wie in früheren Jahren aus. Die Umsetzung des Materials ist bis unter das Vlies erfolgt. Ohne ein solches Vlies blieb sonst obenauf eine Schicht trockenen Zeugs. Diesmal ist die Ausbeute also deutlich besser.

In einem Bereich, wo im letzten Jahr zum Teil noch allerlei wildes Grünzeug sich breitmachte, sollen in diesem Jahr Stangenbohnen wachsen. Das Wetter war meist regnerisch und es war fies, das Beet anzulegen. Und außerdem waren wir auf Reisen. Damit unerwünschtes Grünzeug nicht überhandnimmt, wurde Zottelwicke eingesät. Die ist gut gewuchert und hat den Boden bedeckt – und damit anderes Grünzeug das Licht geraubt. Das linke Bild ist von Mitte Januar. Im Februar/März gab es einige wenige sehr kalte Nächte und die Zottelwicke ist erfroren, zu Mulch geworden und hat den Bereich für ein Beet vorbereitet.

Die drei Bodenhülsen links im Bild sind für die Stangen vorgesehen, an denen die Netze für die Bohnen befestigt werden. Weiter hinen im Bild sind Reihen mit Erdbeeren und dahinter der schon teils abgeerntete Rosenkohl.

Auf den meisten Beeten hat in den letzten Wochen keine Bearbeitung stattgefunden, in manchen Reihen ist das seit einigen Monaten so. Die Flächen wurden im Herbst mit Ernteresten und anderem Zeug gemulcht. Der Mulch ist mittlerweile vergangen/weggemampft. Auf und im Boden sind allerlei Viecher/Pilze/Pflanzen aktiv. Das ist in vielen Fällen hilfreich für die weitere gärtnerische Nutzung. In manchen Fällen ist das nicht allumfassend erfreulich: bei manchen Gräsern ist das so. Bis Mai haben wir Zeit, alle Beete/Reihen vorzubereiten. Es ist reichlich zu tun. Bei manchen Reihen werden wir jetzt schon mit der Bestellung beginnen.

Es wurde auch Gründüngung als Bodendecker eingebracht. Allerdings haben wir bis recht spät im Jahr geerntet (bei den Buschbohnen gab es teils drei ‚Durchgänge’) und waren dann mal unterwegs. Dann war es dann doch etwas zu spät im Jahr, dass die Zottelwicke noch überall auflaufen konnte.

Es wurden ein paar Reihen für Tiefwurzler gelockert (wo die sind, steht ja im Plan). Und es wurden die ersten Steckzwiebeln gesteckt. Von der letztjährigen Knoblauchernte wurden etliche Zehen abgezweigt und die wurden schon vor’m Winter gesteckt.

Mal wieder Rosenkohl geerntet (es ist nicht das erste Mal).

Ansonsten ist im Garten nicht viel Dringliches zu tun und es kann gemächlich losgehen. Es wurden ein paar Reihen vorbereitet für Steckzwiebeln und Knoblauch sowie für Pflanzen mit eher tiefen Wurzeln (Möhren, Porree, Rettich, Petersilienwurzel).

Die dürren Stängel auf dem Wilden Hang bleiben noch länger stehen: Die Vögel turnen herum und finden hier und da noch ein paar Samen und in manchen Stängeln überwintern Insekten bzw. deren Brut. Später werden die Stängel in Rankhilfen für Erbsen und Bohnen untergebracht und die kürzeren Stücke dienen als Markierhilfe.

Zu einem Kleingarten, wenn er denn trotz des begrenzten Raumes naturnah gestaltet sein und als Gemüsegarten genutzt werden soll, gehört eine Planung: Welche Bereiche werden wie, wann und wie lang wofür genutzt. Manches bleibt über Jahre weitestgehend gleich, anderes ändert sich über die Monate. Zu Letzterem gehört die Nutzung der Beete.

Wir wirtschaften in Reihenmischkultur. Dabei sind die Gemüsearten in Reihen angeordnet. Die Reihen werden zweckmäßig unterschiedlich besetzt: Sowohl räumlich (benachbarte Reihen beherbergen stets unterschiedliche Gemüsearten) als auch zeitlich (von Saison zu Saison wird dieselbe Reihe unterschiedlich genutzt).

Die fünf Beete sind 3 * 5 Meter groß. Eines wird für einige Jahre für Erdbeeren genutzt. Auf den weiteren vier Beeten sind im Abstand von 25 cm mithilfe von Leinen die Reihen markiert. Alles Gemüse wird in diese Reihen gesetzt/gesät, für raumgreifende Arten bleiben benachbarte Reihen frei. Von Jahr zu Jahr rücken den Arten eine Reihe weiter. Zudem werden die Markierungen für die Reihen um 12,5 cm versetzt. Damit soll es unseren Nahrungskonkurrenten erschwert werden, sich an einem Ort festzusetzen und einer möglicherweise einseitigen Nutzung des Bodens vorgebeugt werden.

Eigentlich wäre die Planung sehr simpel: Die Reihen ‚nur‘ weiterrücken. Aber nicht alles geht wirklich überall (an manchen Stellen ist mehr Schatten), manchmal gab es im Vorjahr zu viel/zu wenig von manchem Gemüse, manchmal wird etwas anderes ausprobiert, …

Und die Planung kann nicht immer umgesetzt werden: Mal klappt es nicht mit dem Wetter, mal geht eine Saat nicht auf, mal gibt es zu viele Nahrungskonkurrenten – dann macht man halt etwas anderes. Und das klappt mal besser, mal nicht so gut.

Was so alles passiert ist, lässt sich ein wenig am im vergangenen Jahr nach und nach nachgearbeiteten Plan 2024 erkennen. Der Plan 2025 ist noch akkurat. Schau’n m’r mal …

Zusammengerechnet im März 2025 – denn ein paar wenige Pflanzen (z. B. Rosenkohl), die in 2024 angebaut wurden, konnten noch in 2025 geerntet werden.

| Erbsen | 8.418 g |

| Knoblauch | 64 St. |

| Buschbohnen | 15.265 g |

| Möhren | 12.900 g |

| Hokkaida | 10.019 g |

| Steckzwiebeln rot | 2.366 g |

| Steckzwiebeln weiß | 643 g |

| Stuttgarter Riesen | 4.592 g |

| Zucchini | 9.357 g |

| Gurken | 3.734 g |

| Wirsing | 1.823 g |

| Kohlrabi Superschmelz | 12.451 g |

| Rote Bete | 4.847 g |

| Weißkohl | 4.104 g |

| Tomaten | 43.906 g |

| Spitzkohl rot | 7.222 g |

| Rosenkohl | 4.603 g |

Offenbar haben wir nicht alles erfasst: Erdbeeren gar nicht, Zwiebeln waren wohl mehr … nun ja

Im Juli 2024 hatten wir Besuch von einem Gartentester. Bei dem Test geht es um die naturnahe Gestaltung des Gartens.

Die Bewertung wird anhand einer einheitlichen Kriterienliste durchgeführt. Relevante Aspekte dabei sind u. a. die Vielfalt der Pflanzenarten (insbesondere der heimischen) und Lebensräume, Pflege ohne Mineraldünger, Gifte und Torf, vernünftige Wassernutzung, Einrichtung von Biotop-Elementen, Verzicht auf unnötige künstliche Beleuchtung.

Wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht ist, erhält man eine Prämierung dokumentiert mit einer Plakette. Mittlerweile gibt es in Deutschland wohl gut 250 solcher Gärten. Und davon nun auch einer in Fulda. Die ‚Prämierten Paradiese‘ sind auf der ‚Grünen Landkarte‘ eingetragen.

Beim ‚Raiffeisen Laborservice‘ haben wir eine erste Bodenanalyse durchführen lassen, um eine verlässliche Grundlage für den Umgang mit dem Boden zu erhalten.

Die Bodenart wurde als sL (sandiger Lehm) eingeordnet, der Humusgehalt mit 3,2 % gemessen, das C/N-Verhältnis mit 12:1 bewertet. Das ist insgesamt für unsere Zwecke passabel.

Als optimal werden die Messerte für Stickstoff, Kalium, Magnesium und Stickstoff eingeordnet. Niedrig sind die Werte für Schwefel und Salz (KCl). Hoch sind die Werte für Phosphor und Spuerenelement (Kupfer, Mangan, Eisen, Zink). Der pH-Wert liegt über dem Zielwert von 6,5. Bei Schwermetallen wurden meist niedrige Werte gemessen.

In der Düngeempfehlung wurde notiert, was (Bio-Hornspäne, Kalimagnesia, Schwefellinsen usw.) in welcher Menge wann ausgebracht werden sollte.

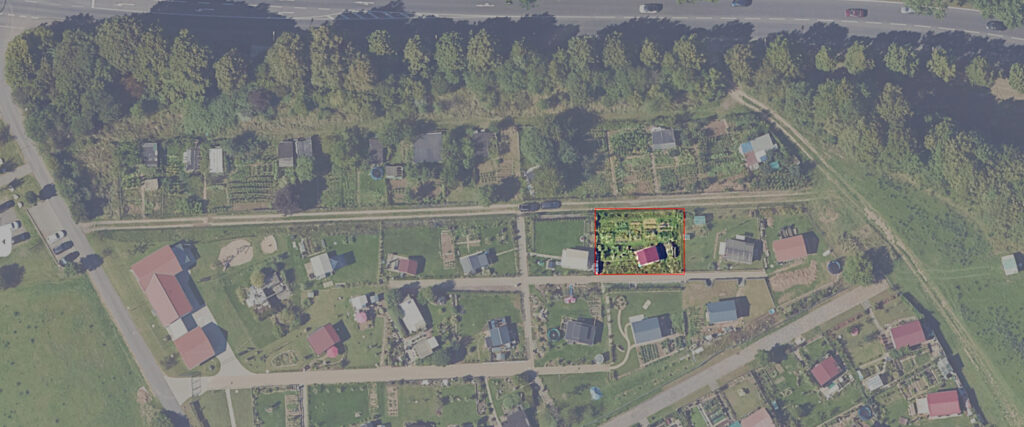

Der bunte kleine Garten liegt in einer Kleingartenanlage, die 2019 durch die Stadtverwaltung Fulda neu angelegt wurde. Zuvor wurde das Gelände wohl als Grabeland genutzt. Das Gelände wurde bis auf einige Ausnahmen geräumt. Der Boden wurde augenscheinlich tiefgründig durchwühlt. Ausserhalb der Kleingartenanlage auf der Seite zur Bundesstraße (oben im Bild) gibt es einige Parzellen Garbeland. Zur anderen Seite (unten im Bild) liegt das Gelände eines schon einige Jahre dort länger bestehenden Kleingartenvereins. Die Lage des bunten kleinen Gartens ist in dem Bild aus 2019 rot markiert. Die Form der Parzelle ist viereckig, die Ecken sind aber nicht genau rechtwinklig. Die Fläche beträgt 304 qm.

In der Kleingartenanlage wurden Wasser- und Stromleitungen, Wege und je Parzelle ein Fundament für eine Laube eingerichtet. Das Betonfundament ist als helles Rechteck erkennbar.

In unserer Parzelle haben wir begonnen mit dem Anlegen von Beeten. Angebaut wurden zunächst etliche Reihen Kartoffeln und Gründüngung – zwecks Bodenverbesserung und Erzeugung von Kompost. Im Luftbild aus April 2021 sind die Wege zwischen den Beeten und die grünen Bereiche mit Gründüngungen erkennbar. Rechts neben dem Fundament stehen die Komposter.

Im Bbild aus Mitte 2023 sind die in Reihenmischkultur bestellten Beete zu erkennen. Nördlich zum Fahrweg hin ist ein schmaler steiler Hang. Er ist knapp zur Hälfte mit Beinwell bepflanzt; die andere Hälfte ist ‚wild‘ (u. a. stehen da ein paar prächtige Karden). Zum Fußweg in der Anlage hin ist ein weiterer Hang, der vor allem den wilden Blumen gehört. Die 5 Beete haben die Form von Rechtecken (3 * 5 m).

Klimatisch wird die Gegend um Fulda im Landschaftsplan (erschienen 2002) beschrieben als Gebiet mit niedrigen Windgeschwindigkeiten, mittleren Lufttemperaturen und geringen Niederschläge. Die größten Niederschlagsmengen weisen die Monate Juni bis August auf. Es dominieren Südostwinde mit 25 %. Die Niederschlagsmenge beträgt (damals) ca. 600 – 650 mm. Das mittlere Tagesmittel der Lufttemperatur damals war mit knapp über 8° C. Notiert ist dort ein „kühles Klima“. Im Volksmund heißt Osthessen aus gutem Grund ‚hessisch Sibirien‘.

In der zugehörigen Klimakarte ist das Kleingartengelände als Kaltluftbildungsfläche markiert. Und die Fuldaaue unterhalb des Geländes ist als Kaltluftbildungsfläche mit häufigem Nebel mit vergleichsweise starkem Talabwind eingetragen.

Die klimatischen Auswirkungen auf den Garten sind eine kürzere Vegetationszeit als in anderen hessischen Gebieten (nach eigener Beobachtung kann es im Frühjahr über zwei Wochen Unterschied etwa zum 100 km entfernten Frankfurt geben). Damit wird es knapp beispielsweise für den Anbau von Tomaten im Freiland. Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen sind beim Anbau von wärmeliebenden Gemüse herausfordernd.

Zur geologischen und geographischen Einordnung der Lage des Gartens finden sich in den Anlagen zum Landschaftsplan der Stadt Fulda Hinweise.

Auf der geologischen Karte wird der Bereich des bunten kleinen Gartens mit ‚pleistozänem Lößlehm und Löß (eiszeitliche Sedimente des Quartärs)‘ oder mit ‚Schotter aus Buntsandstein und Quarzgeröll (Flußaufschüttung)‘ markiert. Buntsandstein ist das vor über 200 Millionen Jahren entstandene Gestein, das ob seiner Härte nicht abgetragen wurde. Löß ist sehr feines Material, das in den vergangenen Jahrtausenden angeweht wurde. Lößlehm entsteht durch Verwitterung des Löß‘ (Entkalkung und Verlehmung unter feuchten Klimabedingungen). Die Herkunft des Gerölls erklärt sich durch Bäche und Flüsse – hier die Fulda und die Zuläufe.

Auf der Bodentypkarte wird für das Gebiet des bunten kleinen Gartens mit ‚Pseudogley-Parabraunerde aus mächtigem Löss über äolischen Sedimenten‘ ausgewiesen. Äolische Sedimente sind Ablagerungen, die der Wind herbeigetragen hat – so entsteht Löß. Daraus entsteht dann ein Boden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit, wenn es keine Staunässe gibt. Wenn im Löß Schluff dominiert (so ist das wohl an dieser Stelle), transportiert Sickerwasser Ton aus dem oberen Bodenbereich nach unten. Die so entstehende Tonschichtung weiter unten im Boden behindert dann die Regenwasserversickerung. Deshalb wird es oberhalb dieser Tonschicht bei reichlich Niederschlag sehr matschig – es dauert halt, bis das Wasser die Tonschicht überwunden hat ist. Und da, wo das Wasser sich staut, verwittern die im Löß enthaltenen Eisenminerale (was zur typischen Färbung des Bodens führt). Insgesamt entsteht dann im oberen Bereich ein hellerer Boden, im tieferen Bereich ist er dunkler. Gley ist ein Boden, der durch Grundwasser im Boden hervorgerufen wird, Pseudogley entsteht durch Staunässe. Parabraunerden sind Böden, bei dem Teilchen in Tongröße vom Ober- in den Unterboden verlagert wurden (was ja nun hier passiert ist).

Und genau das ist im bunten kleinen Garten zu beobachten: Nach starkem Regen hat man dort, wo der Boden offen ist, noch nach einigen Tage zentimeterdicke Schlammklumpen unter den Schuhen. Und wenn es längere Zeit trocken und sehr warm ist, neigt der Boden zur Verkrustung in einer Tiefe bis zu gut 20 cm. Kurzfristige Abhilfe schafft das Begrünen des Bodens: damit steht man nicht unmittelbar im Matsch (aber allzu oft darf man dann über die Flächen nicht gehen) und das heftige Austrocknen wird gedämpft. Auf längere Sicht wird das kontinuierliche Einbringen von organischem Material zur Lockerung beitragen. Das kann unterstützt werden durch eine tiefgründige Durchwurzelung, die wiederum den Lebensraum für Regenwürmer und Konsorten vorbereitet – damit diese dann mit ihrem Durchwühlen einer Verdichtung des Boden entgegenwirken.

Der bunte kleine Garten liegt etwa einen Kilometer östlich vom Stadtzentrum vom Fulda entfernt am Rande des Ortsteils Horas in einer Kleingartenlage. In der Karte ist der Ort rot eingekreist.

Das Gelände fällt von Süd nach Nord ab (Süden ist ‚unten‘ auf der Karte). Deshalb ist der Garten – je nach Jahreszeit etwas länger oder kürzer – bis mittags nicht sehr sonnig. Im Tal, einige Meter tiefer als der Garten, dümpelt die Fulda